IF関数とは?基本的な使い方を理解する

ExcelのIF関数は、”もし〜なら、〜する”という判断を自動で行ってくれる関数です。特に教員が成績の評価をつけたり、企業担当者がデータを整理したりする場面で便利です。

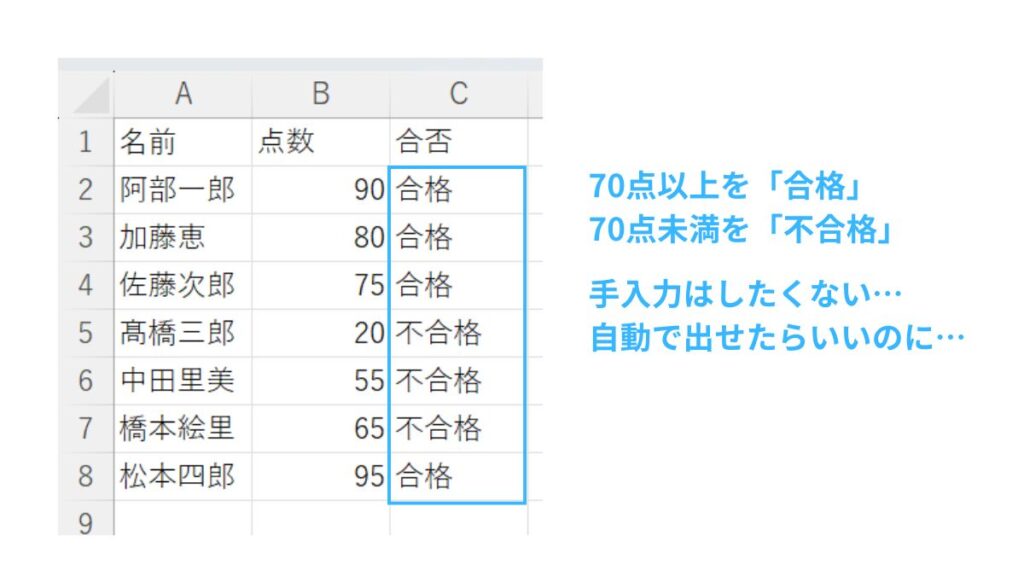

例えばテストの点数の合否を付けたい場合、(70点以上を合格、それ未満は不合格)を手入力していくのは大変です。

そんな時に、IF関数を使えば簡単に合否の入力が完了します!

IF関数の構文は以下のようになります:

=IF(条件, 真の場合の値, 偽の場合の値)例えば、B2セルの点数に対して、

点数が70点以上なら”合格”、そうでなければ”不合格”と表示するには:

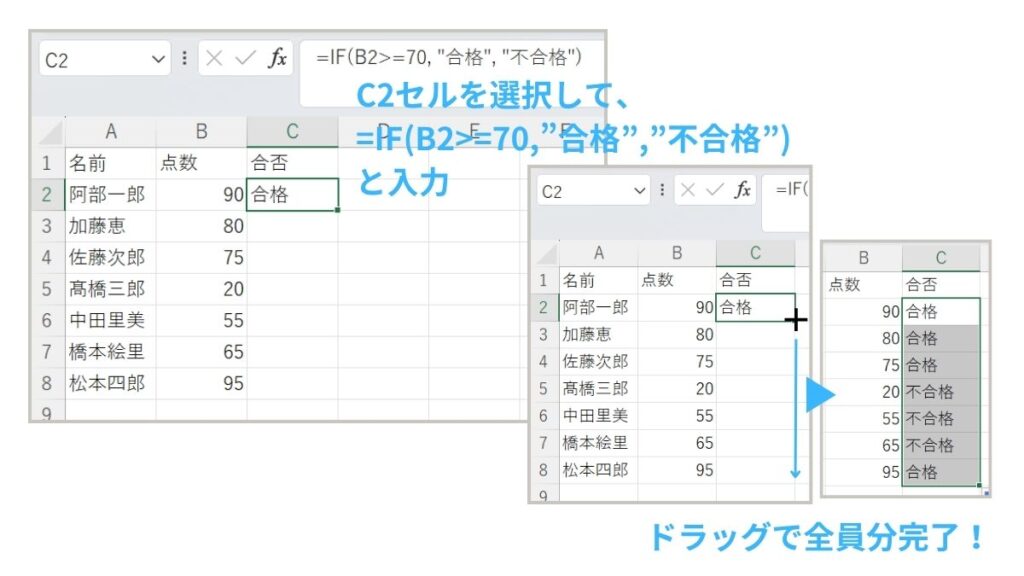

=IF(B2>=70, "合格", "不合格")この式をC2セルに入力します。

そうすると、B2セルの90点に対して合格か不合格が表示されます。

あとはC2セルの右下にポインタを合わせて黒の「+」マークになったら下にドラッグして、全員分の合否を出します。

注意:合格・不合格などの数字以外のものを関数の中に入れたい時は必ず ” ” で囲むようにします。”合格”、”不合格”です。そのまま文字だけ入れるとエラーになるので、気を付けましょう。

IF関数の構文と簡単な例

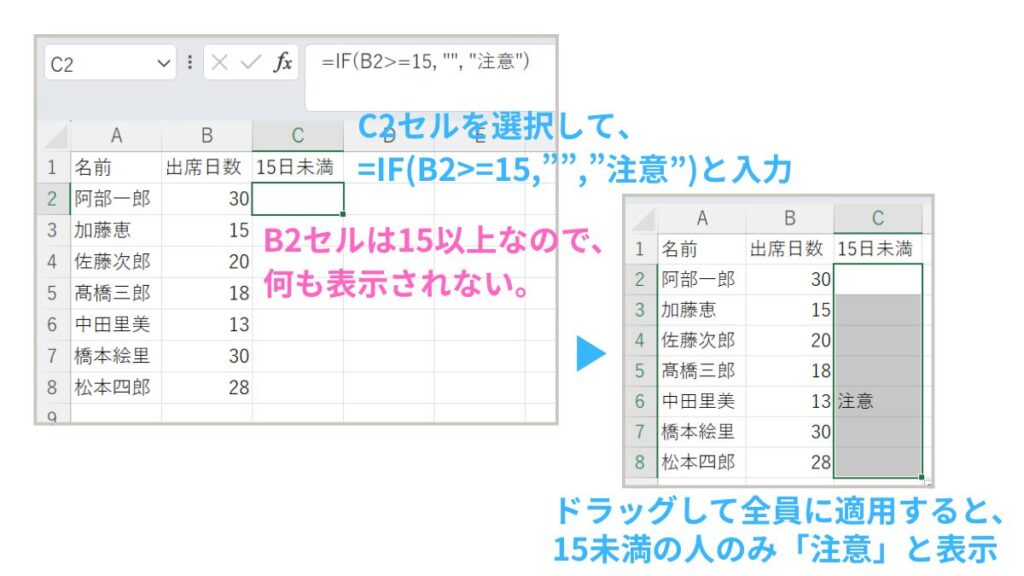

基本構文を理解したら、簡単な例で実践してみましょう。たとえば、生徒の出席日数が15日以上なら何も表示せず、未満なら”注意”としたい場合:

=IF(B2>=15, "", "注意")””の中に文字を入れなければ「空欄にする」という意味になります。

点数に応じたランク付け IF関数の活用法

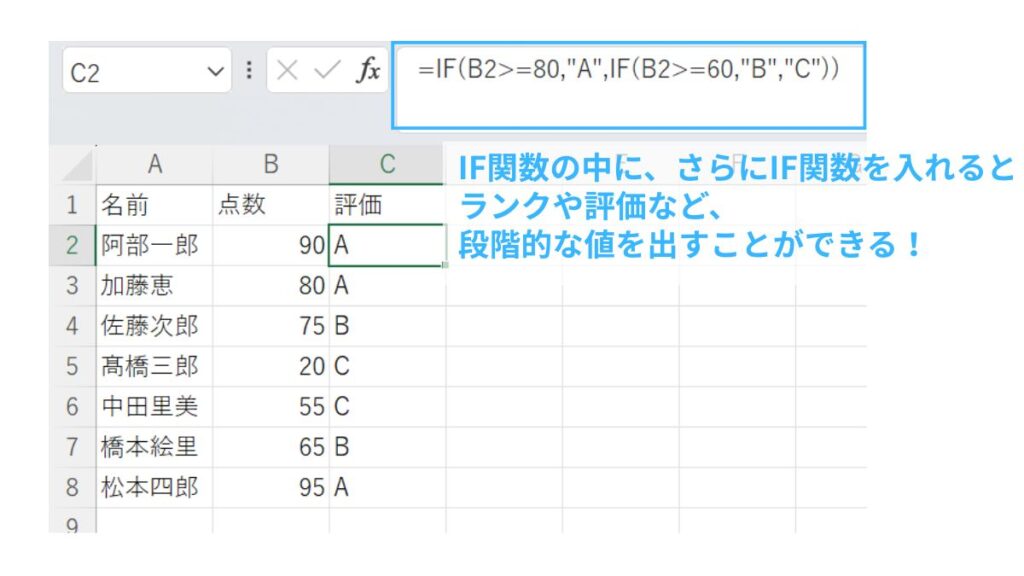

点数に応じてA,B,Cなどの評価やランク付けをすることもできます。

たとえば、点数が80点以上なら”A”、60点以上で80点未満なら”B”、それ以外なら”C”と表示するには:

=IF(B2>=80,"A",IF(B2>=60,"B","C"))IF関数の中に、さらにIF関数が入っていて意味わからない(汗)

となりそうですが、前から順を追ってみていけば大丈夫です。

IF関数の基本の構文はこうでした。

=IF(条件, 真の場合の値, 偽の場合の値)今回の式を前から順に見ていくと

条件⇒ B2>=80 (B2セルが80以上)

真の場合の値⇒ ”A”

偽の場合の値⇒ IF(B2>=60,”B”,”C”)

80点以上ならA、まではわかりますね。

偽の場合、つまり80点以上じゃなかった場合にどんな値にするのかをIF関数で表しています。

80点以上じゃなかった場合は、

60点以上なら”B”、それより低い場合は”C”にするのでした。

偽の場合の値であるIF(B2>=60,”B”,”C”)も

=IF(条件, 真の場合の値, 偽の場合の値)に当てはめると

条件⇒ B2>=60 (Bwセルが60以上)

真の場合の値⇒ ”B”

偽の場合の値⇒ ”C”

ということになります。

テストの点数に応じた評価は、成績処理では多用しますし、

フィルター機能とも組み合わせればAランクの人のみ表示、Bランクの人のみ表示なども簡単にできるようになります。

フィルター機能の使い方についてはこちら

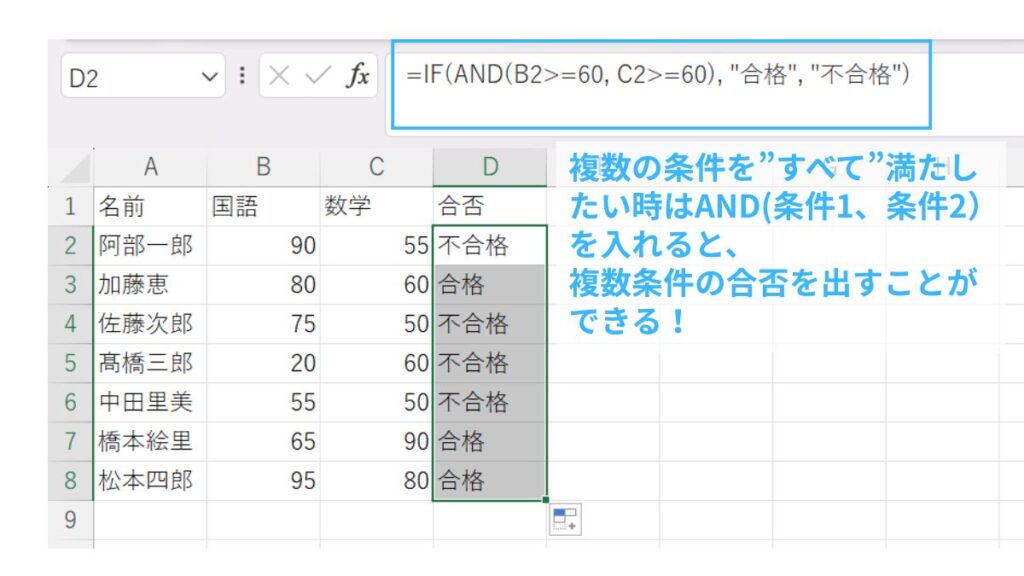

IF関数での複数条件の設定方法

合格するための条件が複数ある場合などは、ANDやOR関数と組み合わせます。

- AND:すべての条件を満たすとき

- OR:いずれかの条件を満たすとき

例:国語60点以上かつ数学60点以上なら”合格”:

=IF(AND(B2>=60, C2>=60), "合格", "不合格")

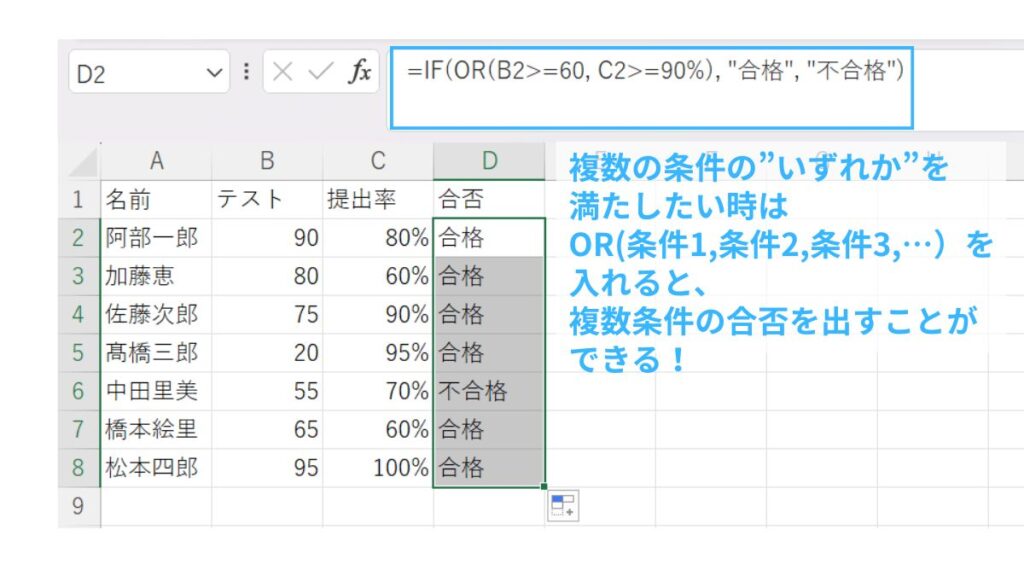

例:テスト60点以上または提出物の提出率90%以上なら”合格”:

=IF(OR(B2>=60, C2>=90%), "合格", "不合格")

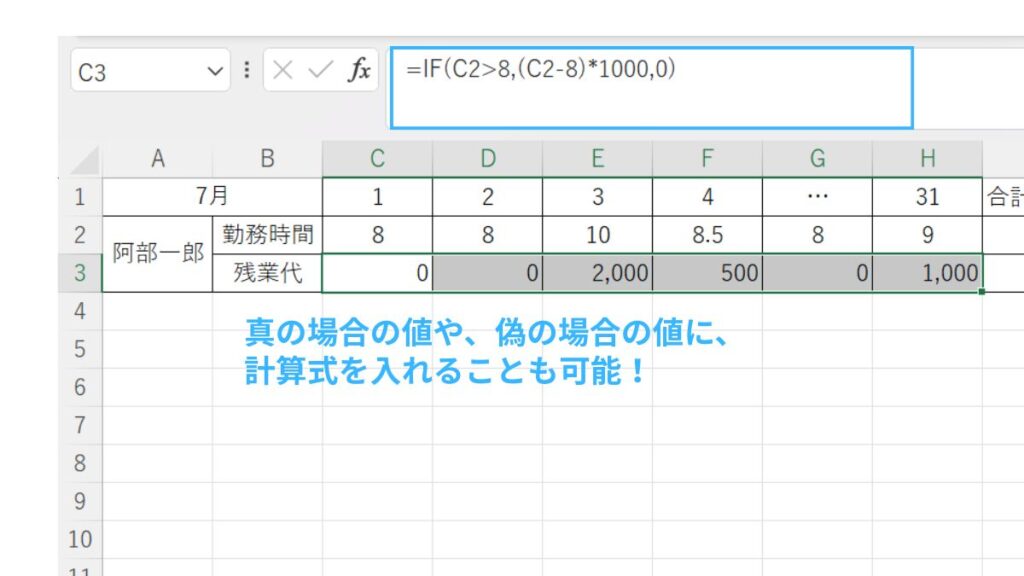

IF関数を使った計算式の挿入例

条件によって計算結果を変えることもできます。

たとえば、勤務時間が8時間を超えたら残業代(1時間×1000円)を加算する場合:

=IF(C2>8,(C2-8)*1000,0)

IF関数の構文は以下のようですが、

=IF(条件, 真の場合の値, 偽の場合の値)今回の式では、

条件:C2>8(C2が8より大きい)

真の場合の値:(C2-8)*1000

偽の場合の値:0

としており、

C2(勤務時間)が8時間より大きい値の時は、8時間を超した時間✖1,000円の残業代。

C2が8時間までなら残業代は0円ということになります。

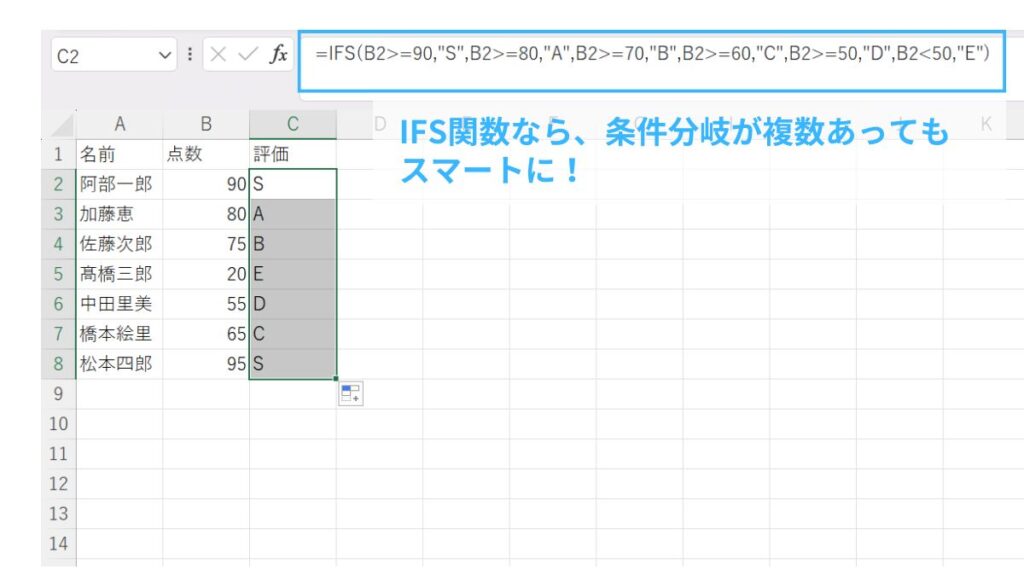

IF関数とIFS関数の違いを理解する

IFS関数の基本的な使い方と特徴

IFS関数は、条件分岐をスマートに行える関数です。

先述の点数ごとのランク付けは、IF関数の中にさらにIF関数を入れることでできると書きましたが、ランクがA,B,CぐらいならIF関数でも良いですが、5段階、6段階などになるとかなり複雑になってしまいますよね。

そんな時に、複数のIF関数を入れ子状態にせず、もっとスマートにできるのがIFS関数です。

IFS関数の構文は下記です。

=IFS(条件1, 結果1, 条件2, 結果2, ...)例:点数に応じて評価を変える

=IFS(B2>=90,"S",B2>=80,"A",B2>=70,"B",B2>=60,"C",B2>=50,"D",B2<50,"E")

今回の式では

条件1:B2>=90

結果1:”S”

条件2:B2>=80

結果2:”A”

条件3:B2>=70

結果3:”B”

条件4:B2>=60

結果4:”C”

条件5:B2>=50

結果5:”D”

条件6:B2<50

結果6:”E”

というように6段階の評価でもシンプルに書けています。

ただし、注意点としては、条件と結果を必ずセットにして隣に並べるということ。

また、今回のようにランク付けの場合は、条件を書く順番を誤ってしまうと正しい結果が得られないこともあります。点数の高い順、低い順など、順番に気を付けて条件を書いていくようにしましょう。

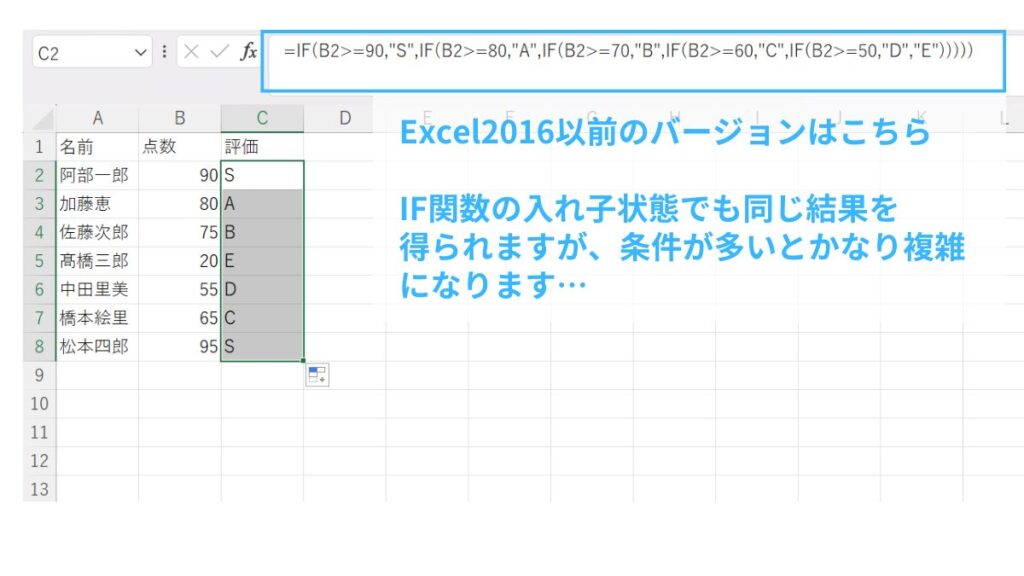

IFS関数が使えない場合の対処法と応用方法

IFS関数はExcel 2016以降のバージョンで使用可能です。古いバージョンではIF関数の中にIF関数を入れ子状態にして代用します。

=IF(H2>=90, "A", IF(H2>=80, "B", IF(H2>=70, "C", "D")))

まとめ:IF関数をマスターして業務効率をアップ

IF関数の重要性と活用シーン

IF関数を使えば、条件によって表示内容を切り替えることができ、成績処理・出勤管理・売上分析など、日常業務の効率化に役立ちます。

IF関数を使ったデータ分析のステップアップ

まずは基本から、徐々に応用へ。AND、OR、IFS、簡単な計算式などとの組み合わせでより強力なデータ分析が可能になります。

初心者でも「わかる・使える・活用できる」IF関数で、業務の質をワンランクアップさせましょう!

コメント